大理洱源郑家庄各民族一家亲 陈飞/摄

腾冲市界头镇全国休闲农业与乡村旅游示范点 供图

开远市西山的万亩葫芦梨 陶家淇/摄

泸水市片马镇片四河村村民在向国旗敬礼 龙兴刚/摄

马关县小坝子镇田湾村委会 供图

56个民族代表步入宁洱县民族团结园纪念会场 陈飞/摄

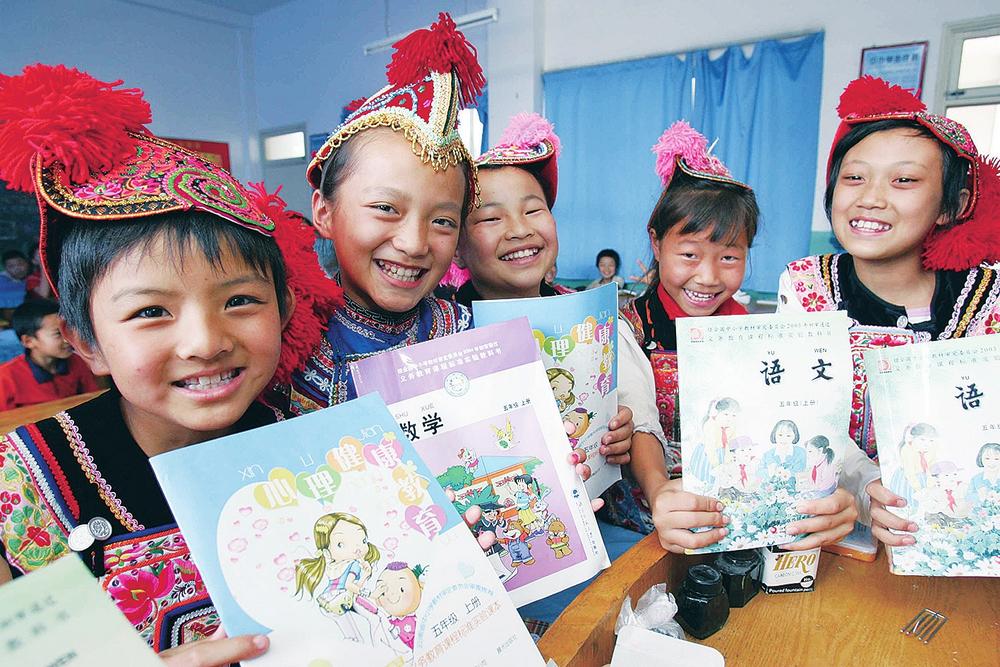

民族地区农村义务教育 杨峥/摄

双江县少数民族群众载歌载舞 陈飞/摄

景颇族目瑙纵歌 朱边勇/摄

编者按

中央民族工作会议召开一年来,云南把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线,全力构筑中华民族共有精神家园,积极促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融,提升民族事务治理法治化水平,在重点领域、重点环节、重点工作中开展了丰富多彩的实践活动,以铸牢中华民族共同体意识统领民族团结进步示范区建设的各项工作,以民族团结进步示范区建设成效夯实铸牢中华民族共同体意识的根基。

编者按

中央民族工作会议召开一年来,云南立足新省情和突出特点深入谋划,坚持把党的民族工作方针政策与边疆民族地区实际相结合,探索创新,发挥优势,将民族团结进步示范区建设与强边固防、乡村振兴战略等结合起来,并融入全省发展战略。全面推进现代化边境小康村建设,计划用3年时间将374个沿边行政村(社区)初步建成现代化边境小康村,让全省沿边行政村都变成富边的样板、稳边的示范、守边的屏障。

各民族共有精神家园百花绽放

民族时报全媒体记者 马新焕

彩云之南,一个美丽的地方,各民族在这里繁衍生息,形成了分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,你中有我、我中有你,谁也离不开谁的命运共同体。

而这与云南始终把构筑各民族共有精神家园作为一项重点工作来抓有密切关系。近年来,我省深入推进“文化润滇”行动,启动实施中华民族视觉形象工程和“枝繁干壮”工程,把保护弘扬各民族优秀文化与传承建设各民族共享的中华文化有机结合,各民族呈现出一派人心归聚、精神相依的大好形势。在此过程中形成的人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带,为云南积极服务和融入国家战略凝聚着源源不断的精神动力。

云南在构筑各民族共有精神家园过程中,始终将党史学习教育放在首位,夯实铸牢中华民族共同体意识的政治基础。在党史学习教育中,不断巩固和深化民族团结进步创建成果,加强教育和引导干部群众从百年党史中汲取智慧和力量,牢固树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观和宗教观,切实把学习成效转化为感恩奋进、团结干事的强大动力,推动形成民族团结、社会稳定、和谐发展的大好局面。

在滇东北的昭通市威信县,扎西红色小镇成了当地网红“打卡地”、旅游休闲的“目的地”和红色记忆乡愁的“承载地”,这颗镶嵌在城市中的红色明珠已经成为威信县的文化符号,也成为云南深入支持红色旅游景区创建A级景区、红色旅游小镇创建旅游名镇、红色旅游村创建旅游名村,推进“文化润滇”行动,打造红色旅游示范项目的例证之一。

不仅如此,云南还积极推进国门文化建设。以普洱市为例,近年来,普洱市文化和旅游局依托“国门文化交流中心”“国门书社”“国门文化友谊广场”“国门文化传习馆(所)”4块阵地,与驻地军警共同开展文化展览、读书沙龙、警营开放日、文艺观摩交流等形式多样的共建活动,深入推进边境“国门文化”建设,切实打造具有普洱特色的“国门文化”品牌。

为营造构筑各民族共有精神家园的良好社会氛围,云南开展了视觉形象工程,达到以形化人的效果。比如,德宏傣族景颇族自治州州府芒市就整合芒市小礼堂、中缅友谊树、中缅联欢大会纪念馆等资源,打造了铸牢中华民族共同体意识主题街区。沿着斑色路往民族团结进步广场方向漫步,仿佛走过了芒市的历史和现在,各族群众仿佛接受了一次民族团结教育的精神洗礼。

非遗是中华民族智慧与文明的结晶,蕴藏着中华民族的强大凝聚力、中华优秀传统文化的创造活力和赓续中华文明的精神伟力。在对非遗文化传承的过程中,各族群众的民族自豪感、自信心不断增强,构筑起各民族共有精神家园。

今年3月底,神舟十三号航天员乘组相互配合,在“天宫课堂”展示了云南省国家级非遗项目——大理白族扎染技艺。在前不久举办的云南省第十二届少数民族传统体育运动会上,云南省国家级非遗项目“阿尺目刮”的表演热烈奔放、风格独特……一个个非遗文化项目受到大家热捧,令云南各族儿女自豪。

云南,被称作民族文化“大观园”。近年来,云南不断加大非遗保护力度,截至目前,云南省拥有国家级非遗代表性项目127项、国家级非遗项目代表性传承人125人。这些非物质文化遗产散落在云岭大地的各个角落,潜移默化地影响着人们的思想,成为构筑各民族共有精神家园的重要基础措施。

交往交流交融的云南新景象

民族时报全媒体记者 龙兴刚

元江哈尼族彝族傣族自治县红河社区惠隆佳园小区里,有一个民族团结进步“同心圆”广场。每天,雄鹰般高亢的哈尼族歌声、竹笛般悠扬的彝族韵律、水一般柔美的傣族小调等此起彼伏,又相互“应和”,自然形成“和声”的效果。各族居民在这里共同生活、娱乐,相互了解、相互尊重、相互帮助,不断促进各民族之间的交往交流交融。

红河社区党总支书记杨冬说:“我的父亲是汉族,母亲是傣族,媳妇是哈尼族,像我这样一个家庭里多种民族和谐相处的,在咱们社区很常见。”惠隆佳园小区居住的少数民族居民占70%,一个家庭里有多个民族成份,早已成为这里的常态。

云南,有许多响亮的名片——这里是我国世居少数民族最多的省份,这里是生物多样性居全国之首的地方,这里是“动物王国”“植物王国”“世界花园”,这些名片都有一个共同点——丰富的多样性。在这片神奇的土地上,生命绽放着最绚丽的姿态。而云南独特的魅力,就在于无数的多样性都能在这块美丽的土地上融为一体,和谐共存。

在云南,交错融合的民族分布格局早已形成,各民族之间的交往交流从未间断,一部云南民族史,就是一部各民族交往交流交融的历史。

新时代,这个传统正在焕发出新的活力。

9月7日,各族群众互嵌式发展计划动员部署会在北京举行。中央统战部、国家民委、国家发展改革委、人力资源和社会保障部、公安部、国务院国资委、全国工商联印发《关于实施各族群众互嵌式发展计划的意见》,决定实施各族群众互嵌式发展计划,创新推进各民族交往交流交融,不断铸牢中华民族共同体意识。

9月21日,云南省“石榴红工程”和“各族群众互嵌式发展计划”“各族青少年交流计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”三项计划启动仪式在丽江市举行。今年以来,我省更加注重夯基垒台、立柱架梁,制定实施“石榴红工程”,根据国家实施“三项计划”意见,印发了贯彻各族群众互嵌式发展计划实施意见,贯彻各族青少年交流计划和旅游促进各民族交往交流交融计划实施意见也即将出台。

由云南省统战、民宗、发改、教育、公安、人社、文旅、国资、乡村振兴、工商联、团省委共同实施的“三项计划”,由省委统战部和省民族宗教委实施的“石榴红工程”是铸牢中华民族共同体意识,促进各民族交往交流交融的创新举措和基础工程。“石榴红工程”“三项计划”立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,顺应各民族人口大流动大融居趋势,从就业创业等各方面支持各民族更好地实现自身发展、更好地参与现代化建设,有利于推动各民族共同走向社会主义现代化,有利于全方位拓展各民族交往交流交融的广度和深度,有利于营造各民族共居共学、共建共享、共事共乐的环境氛围,推动中华民族走向认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。

自7月云南省召开各族青少年交流计划动员部署会以来,昆明市和楚雄彝族自治州“手拉手·心连心”各族青少年交流计划在昆明小坝社区启动;大理白族自治州各族青少年交流计划启动仪式暨民族团结同心营开营;丽江市“爱我中华·团结花儿向党开”2022年丽江市各族青少年交流计划启动仪式暨各族青少年夏令营活动举行;红河哈尼族彝族自治州蒙自市各族青少年交流计划暨“石榴籽”青少年友好交流项目启动……

云南各民族交往交流交融的传统,正在各族青少年的心田里茁壮成长。

多举措推动民族文化繁荣发展

民族时报全媒体记者 陈艳

2022年,云南省第十二届少数民族传统体育运动会在丽江市圆满举行。四年一届的全省少数民族传统体育运动会,是检阅民族体育发展成就,普及全民健身活动,密切各族群众感情、弘扬优秀传统文化的重要平台,是增进我省民族团结进步、促进共同繁荣发展的重要举措,对于提高全省各族人民的身体健康水平,更好地保护和传承民族文化,凝聚各方面的力量和智慧,具有十分重要的意义。

历时3个多月,从“美与技巧并存”的竞赛项目到精彩纷呈富有文化内涵的表演项目,在全省16个州(市)各族儿女的共同努力下,一场各美其美、美美与共的民族文化体育盛会充分展示了我省民族传统体育的独特魅力和我省各民族传统文化的丰富内涵。

云南民族众多,26个民族在这片土地上生生不息,多元的民族文化在这里相互交融、共生共荣。

一直以来,云南以铸牢中华民族共同体意识为主线,以推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展为导向,以构筑中华民族共有精神家园为目标,使各民族文化繁荣发展的过程成为各民族相知、相亲、相惜的过程,成为民族团结的润滑剂、催化剂、黏合剂。

从文字、手工技艺到民族歌舞,从丽江古城、鹤庆坝子到拉祜山寨、红河梯田,云岭各族儿女传承弘扬民族文化的信念坚定,以民族文化带动产业发展的期盼热切。

随着保护意识的增强,不仅敲响了基诺大鼓,还建立起了佤族清戏、彝族左脚舞、傣族造纸技艺以及陀螺、吹枪等一批民族文化传承基地,为民族文化的保护传承提供了空间和土壤。

近年来,云南扶持并实施少数民族优秀文化保护传承工程、少数民族文化精品工程项目、民族文化“百项精品”工程项目和民族文化“百名人才”培养工程,文化惠民和民族优秀文化保护传承工程连续4年被列为省政府10件惠民实事之一,有力助推了文化强省建设。同时,通过积极举办各类民族文化活动,发展民族传统体育,持续支持开展各民族节日节庆等,促进了各民族间的交流互鉴、民心相通、情感相连。

通过系列工作,云南民族文化得到有效保护和传承,各民族文化共生共荣、和谐发展的生动局面基本形成,展现了云南铸牢中华民族共同体意识工作的走深走实、久久为功。

团结和睦 幸福翻番

——罗平县长底布依族乡坡脚村一个多民族家庭的民族团结故事

民族时报全媒体记者 马新焕

通讯员 刘娇娇

今年春节,在罗平县长底布依族乡坡脚村村民熊太良家的院坝里,四世同堂的老老小小20口人围坐在桌子边,吃着自家精心烹制的花米饭、坨坨肉等民族特色美食,欢声笑语,幸福翻番。

长底布依族乡地处云贵两省三县市(罗平县、富源县、兴义市)接合部,是云南省唯一的布依族乡。熊太良家在整个乡里都是有名的,因为他们一家20口人就包括了布依族、回族、彝族、汉族四个民族,四世同堂,和睦相处,成为了村里的典范。

近日,记者来到熊太良家,瓦房前的院坝里种着辣子、茄子等蔬菜,摘下的红辣椒、绿豆角被成串地晾在院子里。85岁的布依族老人熊太良精神矍铄,劳作了一辈子的老人现在也不闲着,正在翻看院子里晾晒着的辣椒和豆子。“把这些菜都先准备着,等孩子们过春节都回来了就可以吃了!”熊太良笑着说。

熊太良的大儿子娶了在长底乡当老师的回族儿媳,现在两人退休了在罗平县城居住,帮孩子带着孙子,闲了就会带着孙子来村里玩玩,感受乡村生活的快乐。二儿子娶了彝族媳妇、三儿子则娶了汉族媳妇,两对夫妻原来在村里开农家乐,现在因为疫情就外出打工了。

正是因为平时聚少离多,这家子人更加珍惜在一起的日子。“孩子们都盖了新房,但是春节的时候他们都还是回到我这里来。我们的日子很普通,但有一个特点就是比较和睦,而法宝就是互相尊重。在这个基础上,我们获得了快乐:无论是平时的各色美食、服装,还是节日,我们都比别家多,只要有机会,我们就会一家人聚在一起,孩子们都特别快乐!”说起家里的情况,熊太良很知足。

一家人能幸福团结、和睦共处,在熊太良的子女看来,离不开从小接受的民族团结教育。熊太良经常告诉子女“人勤地生宝,人懒地生草”,还说要团结相处、尊老爱幼,这些话在孩子们的心里扎根,并代代相传。

熊太良回忆说:“以前吃饱穿暖都是问题,现在实现吃好穿好,都得感谢党给我们的好政策,每家每户都过上了好日子。”

熊太良家是坡脚村的一个缩影。村民小组长熊显义说:“我们村有布依族、回族、汉族、彝族、藏族等多个民族,春节、二月二、火把节大家都会一起过,多年来,村民们也都是和睦相处。”

事实也证明了熊显义的说法。近年来,坡脚村按照“党建引领发展,发展惠及民族,民族团结进步”的思路,坚持共建共治共享理念,探索支部领村、规划统村、乡贤治村、道德润村、产业兴村、生态美村的“六村共治”新模式,积极推进乡村治理体系和治理能力现代化,努力打造乡村治理新样板。先后被授予“云南省民主法治村”“云南省文明村”“云南省卫生村”“全国文明村”等荣誉称号。

强边固防守国门

民族时报全媒体记者 胡娇

边境稳则社会稳,边境安则全局安。

云南与老挝、越南、缅甸接壤,边境线长达4000余公里。一直以来,我省各族干部群众坚决做好新时代强边固防工作,坚持守边有责、守边负责、守边尽责,扛起为国守边政治责任,千方百计筑牢边境管控和新冠肺炎疫情防控的“铜墙铁壁”,不断巩固和拓展经济平稳健康发展、民族团结进步、人民安居乐业、社会和谐稳定、边疆稳固安宁的良好局面。

在普洱,边境一线各族干部群众心往一处想,劲往一处使,做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者、民族团结的维护者,成为云南强边固防的有力见证。

普洱市有4个边境县、16个沿边乡(镇)、44个沿边行政村(社区),具有“一市连三国、一江通五邻”的独特地理区位。在推进现代化边境小康村建设中,孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇班顺村顺旺新村村民小组主要实施“守边固边”项目,沿边路上鲜红的旗帜、广场上的标语见证着边疆人民爱党爱国的热情。

“顺旺新村由原石灰小组、英扣小组、南落小组搬迁组建。今年5月份,40多户人家正式搬迁入住,负责联系3个边境线卡点。大家从不同的地方搬过来,聚集在边境线上,就是为了离边境线更近,守好神圣国土。”孟连县政协副主席、芒信镇党委书记岩荣介绍,为更好地提升凝聚力、号召力,在各级部门的支持下,顺旺新村设有1个党支部,共有8名党员。

而江城哈尼族彝族自治县曲水镇坝伞村国门寨村民小组,则进一步抓实“党建+”,发挥新时代边境先锋队作用,实现了边境线上党建引领新发展,焕发了新面貌。

“一名边民,就是一名哨兵;一名党员,就是一面旗帜;一个支部,就是一个堡垒。”在国门寨村民小组,“红旗飘飘”工程的实施,实现边境群众户挂国旗,党员户挂党旗,活动场所挂国旗的全覆盖;依托“村民小组广播”工程,定时播放党的政策、新闻、疫情防控相关政策知识等,让党的声音传遍各家各户,切实增强了边境地区党员群众的国家、国门、国民、国防意识,进一步筑牢了基层党组织凝聚党员、服务群众的阵地堡垒。

普洱是云南实施强边固防、稳边固边工作措施的一个缩影。

面对独特的地理位置,云南省持续巩固“组织强边、守土固边、富民兴边、和谐稳边”的工作成果,在边境一线建起强边固防和疫情防控联防所、哨卡点、执勤点,并建立临时党支部;边境县普遍构建了乡镇党委、村级党组织、村民小组党支部、党员中心户四级联防联控网格体系;深化军民合作,压实“五级书记抓边防”责任,实行边境线“五级段长制”,全面推进边境立体化防控设施建设,健全边境联防体制机制,选配联防员入驻边境联防所,基本建成人防、物防、技防相融合的边境立体化防控体系。

如今的云南,正沿着努力实现边民富、边疆稳、边防固的目标,把沿边村寨建设成为富边的样板、稳边的示范、守边的屏障。

党旗红 产业兴 边民富

民族时报全媒体记者 马新焕

云南是多民族边疆省份,与越南、老挝、缅甸接壤,有25个边境县(市)、110个沿边乡镇、374个沿边行政村(社区),边境线长达4000余公里,是祖国西南安全稳定的屏障。

2021年11月,云南全面启动现代化边境小康村建设,计划用3年时间,将374个沿边行政村(社区)建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。

一年来,全省各边境县将此作为目标,不断努力前进,现代化边境小康村建设、兴边富民路上样本频出,呈现出一派民富疆稳的崭新面貌。

样本一 党旗红 边民富

在云南,加强党建为全省现代化边境小康村建设提供了坚实的组织基础。

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养村民小组是一个有着爱国戍边传统的英雄村寨。近年来,等养依托自然资源禀赋,因地制宜积极发展特色产业,积极引进香料烟、咖啡、坚果等新兴产业,先行先试种植玫瑰、贡菊等特色产业增加群众收入,壮大村集体经济。

在等养寨子一侧,以“党建+产业发展”模式建成了6000余平方米的养殖小区,村里出现了一批经验丰富、懂技术的农户,实现了肉牛和生猪养殖规模化、专业化、科学化,当地群众致富增收渠道不断拓宽。

为了夯实现代化边境小康村的政治基础,文山壮族苗族自治州将“党建引领工程”作为全州现代化边境小康村建设“六大工程”重要内容,出台了向14个沿边乡(镇)及42个抵边行政村(社区)全覆盖选派现代化边境小康村建设工作队,每两年评选10名优秀乡(镇)党委书记、10名优秀乡(镇)长,100名好村干部作为“干在实处、走在前列”的标兵等硬措施。

不仅是保山、文山,在云南现代化边境小康村建设中,党旗始终高高飘扬在全省各族群众奔向小康生活的康庄大道上。

样本二 田园综合体 促三产融合

临沧市沧源佤族自治县与缅甸接壤,全县有6个边境乡镇、23个边境村,是云南连接东南亚、南亚的重要门户,也是全国最大的佤族聚居县。

时下,记者走进沧源县糯良乡班鸽村民小组田园综合体,这里拥有崖画、天坑、国画长廊、司岗里溶洞等自然、人文景观,是沧源“世界佤乡乡村振兴产业示范园”核心地带,如诗如画的美景让人流连忘返。

沧源县文化旅游产业开发投资有限公司总经理赵志强告诉记者,班鸽村推动一二三产融合发展的状况正是全县规模化、高端化、智能化发展的一个缩影。目前,沧源县正在加快打造“云南唯一、全国一流、世界知名”的田园综合体,覆盖勐角、勐来、糯良3个乡10个行政村27个自然村及46个村民小组,重点建设“烟波稻浪产业区、勐来乡村休闲区、崖画谷探秘区、高山产业区”四大板块,构建“特色农业+休闲旅游产业”体系。

此外,沧源县聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,积极探索乡村振兴“新动能”,班洪乡下班坝自然村“生态旅游+”和班洪村“1135”集体经济发展模式成为“沧源样板”,田园综合体建设、境内境外联动发展、现代化边境小康村的沧源经验为乡村振兴蓄势赋能、助力添彩。

如今的沧源应势而起,以习近平总书记重要回信精神为动力,统筹疫情防控和经济社会发展,全面推动口岸片区、司岗里崖画谷、翁丁南滚河、空港经济区、城市新区和红色革命老区“六大片区”建设,瑞孟高速沧源段、永和园区、国门医院和世界佤乡乡村振兴示范园等重大项目快速推进,实施10万亩高标准农田建设,大力发展乡村旅游等。村村寨寨美如画,迈向共同富裕的道路越走越宽。

样本三 一村一品 幸福的地方更幸福

金秋时节,现代化边境小康村建设项目正在红河哈尼族彝族自治州绿春县火热铺开。

这里是如何打造现代化边境小康村的?产业支撑是关键。

绿春县聚焦资源禀赋,大力发展特色产业,培育“一村一品”,走绿色、有机、品牌化发展之路。发展“一村一社”,把群众组织起来,加快引进和培育新型农业经营主体促进利益共赢机制。壮大“一村一优”,采取措施助力村集体经济增收,力争7个沿边行政村集体经济收入不少于5万元。推进“一村一景”,深挖乡村迁徙、红色堡垒、民族团结进步等特色乡村素材,抓紧酝酿打造一批文旅融合、康体养生、乡村民宿、边地风光等元素丰富的乡村旅游新产品、新业态。

“产业是群众增收的关键,是生活富裕的基础。”在普洱市澜沧拉祜族自治县糯福乡党委副书记杨康心中,要将连绵山地变为老百姓致富的“金土地”,人是核心,产业是抓手。

糯福乡位于澜沧县南部,辖9个行政村93个村民小组,现代化边境小康村建设项目共有阿里村阿里上寨、班角老寨、老迈、联办厂和南段村龙竹棚老寨5个示范点。其中,阿里村立足资源禀赋,从提升传统产业、做强优势产业、做优特色产业、培育新兴产业出发,描绘出一幅产业兴旺、百姓富足的美丽边境村寨新画卷。

在云南4000余公里的边境线上,一个个边民富、边境美、边防固的现代化边境小康村正串珠成线,镶嵌在祖国西南边陲,成为祖国边境地区一道亮丽的风景线。

发现边关最美景致

民族时报全媒体记者 龙兴刚

云南4000余公里边境线跨山穿林,走村越寨,用旖旎风光串起了一个个美丽的边境村寨。每一个来到边关的人,都能从不同角度发现这里的美。

边关美 美在追逐幸福的身影

青山之上,云海起伏,民宿小筑镶嵌其中;国门之畔,竹林绿野,边寨村舍错落有致……走进地处中越边境的文山壮族苗族自治州麻栗坡县茨竹坝村委会石家湾村,一幅秀美的乡村图景呈现在眼前。

“这里离县城不远,云海也很美。”美丽的风景吸引来了“90后”甘肃姑娘吴丹。2021年6月,跟随丈夫来到茨竹坝强边固防的她,在这里设计、建造了石家湾村第一家民宿“竹境云屋”。一砖一瓦,一石一木,经过近一年时间的打造,这里已是繁花满园,美如画卷。在这里,游客踱步露台,将变化万千的云海尽收眼底;吹山风听鸟鸣,与真实可触的人间仙境相拥满怀……

走进临沧市沧源佤族自治县班洪乡南板村,一棵棵又粗又大的竹子傲然挺拔,成片生长,令人惊奇。“这种竹叫巨龙竹,是咱们这里的特产,能长到30厘米粗、30多米高。”南板村村民陈光明介绍。

巨龙竹是世界上已知最粗大的巨型丛生竹种,分布于云南南部。班洪乡素有巨龙竹之乡的美称,南板村竹子资源更为丰富,在芒单组、芒海组生长着连片的巨龙竹近200亩。

参天巨龙竹,万竿青如玉。为了做好“竹文章”,竹林中,班洪乡南板村建成了竹林餐厅、竹林步行道、产业步行道、自助烧烤摊点、竹林星空房等旅游基础设施,还配套完成水利设施、停车场、旅游公厕等附属工程。

“我们计划以‘巨龙竹文化’为特色、山水田园为基础,通过科普研学+农业体验,把巨龙竹观光价值、科普价值、科研价值挖掘出来。”班洪乡副乡长鲍叁叁表示。

边关美 美在感人肺腑的画面

怒江傈僳族自治州泸水市片马镇岗房村,一面面鲜艳的五星红旗在具有民族特色的小楼上迎风招展,生动体现边疆各族群众爱党、爱国之情,同时让人真切地感受到祖国边疆的安宁与和谐,展现出正在建设现代化边境小康村的繁荣景象。现在,无论进入到全省374个边境村寨的哪一个,首先映入眼帘的必然是在每家每户上空飘扬的五星红旗。

马关县小坝子镇最偏远的田湾村委会,村民们自发投工投劳,在村口用石头砌成了“共产党万岁”几个巨型大字,以表达对党的感恩之情。

同时,在每年国庆节这一天,村民们还会自发进行卫国守边宣誓活动,“我们是国家的一员,我们有责任守好祖国的蓝天。我们是国家的一员,我们有责任守好祖国的疆土……”

西双版纳傣族自治州勐海县打洛镇的曼芽是个布朗族村,村口有一面展现布朗族生活场景的浮雕墙,墙壁上方铸牢中华民族共同体意识几个大字尤为醒目。村内一步一景,家家户户房前屋后鲜花绽放,乡亲们围坐在屋檐下喝茶聊天,脸上洋溢着幸福的笑容。布朗弹唱传习所里传出嘹亮的歌声,“我们的日子甜得像蜜糖,是祖国给我们幸福,共产党就是爹娘……我们要把最动听的歌儿唱给北京,把我们的幸福生活告诉亲爱的党。”

边关美 美在醉人的绿水青山

秋意渐浓,候鸟南归。位于横断山脉最西端的中缅交界地带的高黎贡山国家级自然保护区绿意依旧、景色宜人,鸟儿或在天空高飞或悄立枝头,展现在眼前的是一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

近日,普拉底边境派出所以“保护生物多样性 共建美丽家园”为主题,采取走访入户、集中宣讲的方式,到辖区开展生物多样性保护宣传活动,面对面向辖区各族群众宣传野生动物、植物保护的相关法律法规知识,并结合破坏生物多样性的典型案例和辖区少数民族生活习惯,正确引导群众自觉参与到野生动植物保护队伍的行列中。

57岁的杨红强,是云南南滚河国家级自然保护区管护局勐角管理站的站长,36年来,他的足迹遍布南滚河的雨林、深沟和峡谷,守护着森林和生活在这里的生灵们。说起大象时,杨红强滔滔不绝:管护局班老站站长田世华的微信名叫“象爷”,李永杰叫“公象”,他叫“大象保姆”……这么多年来,就是因为有了一个又一个的“杨红强”,南滚河国家级自然保护区内的动植物种群增加了,自然环境越来越好了。整个勐角乡9个村委会都有了旅游的景点,群众的收入也增加了,绿水青山就是金山银山成为共识,保护生态环境成为各族群众的行动自觉。

在西双版纳州,曼掌村入选第三批全国乡村旅游重点村名单,勐景来村获评“中国美丽休闲乡村”“云南省历史文化名村”,曼蚌村荣获“云南省2021年度美丽村庄”称号……

现在,沿着国境线,好生态变成好资源,好风景转化成好“钱景”。一个个美丽的村庄,一处处宜人的风景,一道道亮眼的自然景观被发掘出来,绿水青山在这里成为群众安居乐业的金山银山。